Il 5 maggio di Alessandro Manzoni: la memoria di un uomo, la lezione di un secolo

Duecentoquattro anni dopo la morte di Napoleone, la poesia di Alessandro Manzoni conserva intatto il suo messaggio universale: riflettere sul potere, sulla gloria, e sull'umiltà della fine

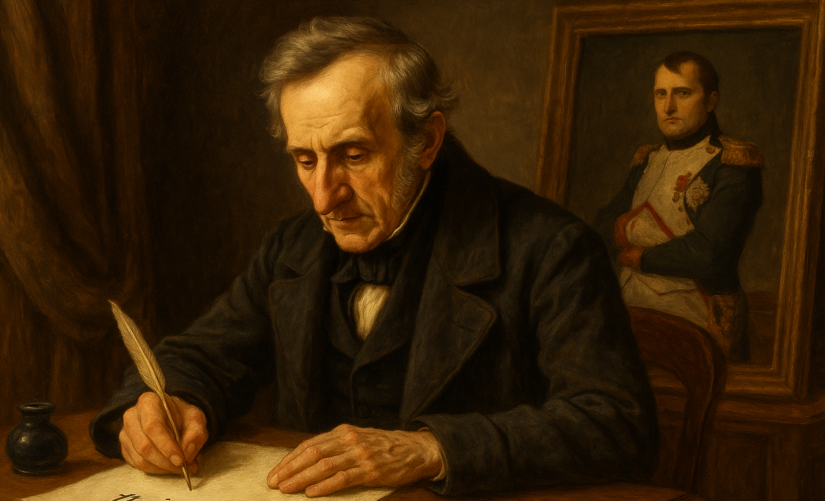

Nel pomeriggio del 5 maggio 1821, mentre Milano era attraversata da notizie ancora frammentarie sulla morte di Napoleone Bonaparte, Alessandro Manzoni si chiude nello studio e, colto da una sorta di estasi poetica, compone in un fiato una delle sue liriche più celebri: "Il cinque maggio". Una poesia che, sebbene legata a un evento preciso – la morte dell’ex imperatore francese in esilio sull’isola di Sant’Elena – supera il tempo e si fa riflessione più profonda sulla grandezza, sulla caduta, e sulla redenzione dell’uomo.

Manzoni, fervente cattolico, non fu mai un estimatore delle guerre napoleoniche, eppure in quei versi non c'è odio né condanna. Al contrario: c'è compassione, ammirazione e un profondo senso di pietà per l'uomo che ha dominato l’Europa e che ora giace, silenzioso, nella solitudine più assoluta. Un uomo «due volte nel fato / grande», che dopo aver «tanto offeso» conosce la redenzione nell’umiltà della preghiera.

Napoleone, simbolo di un secolo

Per capire l’impatto storico e poetico di questa lirica bisogna tornare al contesto: il 1821 è un anno ancora segnato dagli esiti del Congresso di Vienna, che ha ridisegnato l’Europa dopo la caduta dell’Impero napoleonico. L'Italia è ancora una terra divisa, e i moti risorgimentali iniziano appena a germogliare. In questo quadro, Napoleone rappresenta il volto contraddittorio della modernità: figlio della Rivoluzione, distruttore di monarchie, ma anche fondatore di un ordine nuovo, spesso imposto con la forza.

Manzoni coglie in lui il simbolo del secolo stesso: un secolo di grandezza e di tragedia, di conquiste e di esili. E lo fa attraverso una struttura poetica sobria e potente, che utilizza l'endecasillabo sciolto per evocare il movimento dell’animo umano più che le gesta militari. Non c'è trionfalismo, ma una meditazione profonda sul destino.

Un messaggio ancora attuale

Oggi, nel 2025, "Il cinque maggio" ci parla ancora. Non tanto per il personaggio di Napoleone in sé, quanto per il modo in cui Manzoni riesce a raccontare la complessità dell’essere umano. Il poeta non nasconde le colpe, ma osserva con sguardo cristiano il mistero della coscienza e della conversione. La gloria è effimera, suggerisce Manzoni, ma è nell’introspezione e nella fede che si trova la vera grandezza.

In un tempo come il nostro, fatto di narrazioni spesso polarizzate e di giudizi immediati, questa lezione è ancora viva. Ci invita a sospendere il giudizio, a guardare oltre la superficie, a cercare nella fragilità dell’altro un segno di verità. E ci ricorda che la storia non è fatta solo di date e battaglie, ma di uomini. Uomini che cadono, si rialzano, e cercano — talvolta — di comprendere se stessi.

L’eredità poetica e civile

Non è un caso che questa poesia sia stata censurata in Austria: la sua potenza evocativa, il modo in cui eleva un uomo caduto a figura epica e spirituale, spaventava un’Europa che voleva dimenticare Napoleone e le sue ombre. Eppure, Manzoni non lo esalta come un eroe politico, bensì come un simbolo di umanità inquieta e instancabile.

Rileggere oggi "Il cinque maggio" è un atto di memoria e di riflessione. Un’occasione per tornare a domandarci che cosa significhi davvero essere “grandi”. In un mondo dove la gloria è spesso cercata nei numeri, nei consensi, nei riflettori, Manzoni ci riporta a una dimensione più intima, più profonda, più umana.

E proprio per questo, oggi, 5 maggio, la sua poesia risuonerà ancora. Non solo come il ricordo di una morte illustre, ma come una riflessione sul senso stesso della vita, del potere, della caducità e della grazia.

Giulio Carnevale

Pubblicità

Pubblicità